奮戦記

【02.07.27】こんなだまし討ちは絶対に許せない

昨日おこなわれた与党3党による医療改悪法案の「強行採決」は、まったく許せません。衆議院に続いて参議院でも、「採決」とはとても言えない乱暴・無法なやりかたです。

こんな医療法案の強行は、どこから見ても不当です。

野党抜きで単独採決を強行(参議院本会議)

自民、公明、保守の与党3党は昨日、日本共産党など野党の反対を押しきって参院本会議での採決を強行しました。

野党4会派は本会議の開会強行に抗議して欠席しました。

自民党は医師出身議員を含む9人が欠席しました。ところが公明党は、24人全員が出席して賛成したのです。厚労大臣を出している公明党が、悪法強行にいかに執念を燃やしているか、明らかです。

<参議院本会議場(写真は「赤旗」より)>

なお、国会改革連絡会の無所属議員1人と、会派に属さない議員2人は出席して反対しました。

●理事会でも採決の提案はいっさいなし

何よりも異常なのは、25日の参院厚生労働委員会の強行採決の前に、与党側から法案採決について提案さえ、いっさいなかったことです。

野党側が「本日、採決という報道があるがどうなのか」とただしたのにたいして、与党は、「今の時点では考えていない」といっていたのですから、その日の委員会で突如質疑打ち切り動議を出し「強行採決」した与党のやり方は、完全にだまし討ちです。

しかも、国会の議事録には、議場混乱のため採決した記録がまったくないのです。何をもって、採決したと言えるのでしょうか。

●与野党の質問権を一方的にはく奪

強行採決は、すでに与野党が合意していた審議日程さえ踏みにじっておこなわれました。

25日朝の理事会では、自民党の中原爽議員の質問の後も、公明党、日本共産党、国会改革連絡会、社民党が質問するという審議日程を、自民、公明も含めた与野党で確認していました。

それなのに、委員会質疑の途中でにいきなり打ち切ったのは、国会議員の質問権をはく奪するものです。

公明党は法案採決にあたっての談話で「法案についての審議が尽くされていた」(公明新聞26日付、木庭健太郎・参院公明党国対委員長)と述べています。とんでもないことです。

それならなぜ、公明党の草川昭三氏は質問することになっていたのでしょうか。まったく無意味な質問をする予定だったのでしょうか。公明党の説明は、支離滅裂です。

●公聴会も開かず国民の声を無視

自民、公明は、野党側が求めていた中央公聴会の開催要求にたいし、「再度(国対で)協議して伝える」と約束しながら、回答すらしませんでした。

公聴会は、国会法第51条で「総予算及び重要な歳入法案については…開かなければならない」とされています。

<抗議集会で発言をする医労連委員長(全労連副議長)>

1兆5000億円もの負担を国民に押しつける今回の医療改悪は、歳入法案に準ずるものです。各種世論調査でも、国民の6割が反対しています。国民の声を聞く公聴会開催は、必要最低限のものです。

健保本人二割負担を導入した1997年の医療改悪、94年、2000年の年金改悪の審議の際にも公聴会が開かれています。

今回の与党の暴挙は、これまで悪法審議の際に与党が実施してきた国民の声を聞くという最低限のルールさえふみにじったものです。

●公約違反を繰り返す公明党

それにしても、公明党の公約破りはひどいモノです。

この点については、衆議院で私も質問し、参議院では小池晃議員がとりあげました。

法案の主管大臣である坂口厚労相が所属する公明党は、98年の参院選でも、2001年の参院選でも、「医療費の値上げに反対」「健保三割負担に反対」という公約を掲げました。

小池議員の追及に対して、大臣の答えは、「高齢化が進むなど状況が変わった」というものでした。公明党が政権に入れば、一気に高齢化が進むとでもいうのでしょうか。冗談ではありません。

公明党が「連立に入ったから」という言い訳もありました。連立に入ったら、党の政策が十分に実現できないということはありうることです。しかし、公約していたこととまったく逆のこと、180度も違うことはできないはずです。

どう言いのがれをしようと、国民をあざむく許しがたい公約違反です。

こんな公約違反の党には、厳しい審判が必要です。

●日本医師会などが抗議 医療改悪法が強行採決されたことに対し、日本医師会、日本歯科医師会、日本薬剤師会の医療3団体でつくる「三師会」は、「法案が何ら修正されることもなく強行採決で衆参両院を通過・成立したことは誠に遺憾千万である」などとした抗議声明を発表しました。

●日本医師会などが抗議 医療改悪法が強行採決されたことに対し、日本医師会、日本歯科医師会、日本薬剤師会の医療3団体でつくる「三師会」は、「法案が何ら修正されることもなく強行採決で衆参両院を通過・成立したことは誠に遺憾千万である」などとした抗議声明を発表しました。

声明は同時に「国民無視の暴挙に対して重大な決意を持つ」としており、自民党の有力支持団体である医師会などが、同党支持を見直す可能性を示唆しました。

●とんでもない仕組み

●とんでもない仕組み

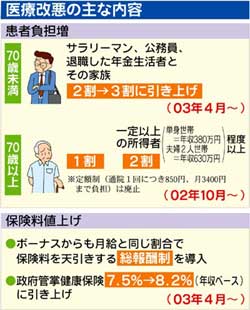

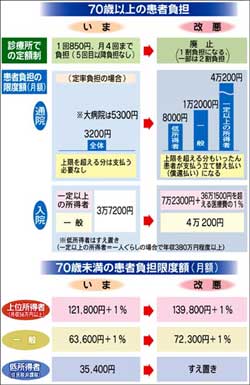

医療改悪法では、サラリーマンや公務員本人の窓口負担は、来年4月から3割に引き上げられます(現行は2割負担)。会社や役所を退職した年金生活者(退職者医療制度)も3割負担に。家族が入院したときの負担も、3割に上がります。70歳以上のお年寄りについては、ことし10月から患者負担増が実施されます。多くの診療所で実施されている1回850円(月4回まで負担、5回目からは無料)の定額負担制は10月から廃止され、1割負担が徹底されます。

一定以上の所得がある人(1人暮らしで年収約380万円以上、夫婦2人世帯で同630万円以上)は、2割負担にはね上がります。

さらに、現在は通院の場合で月3200円(大病院は月5300円)までとなっている患者負担の上限制を廃止。現役世代と同じように、窓口でいったん1割負担分(1部は2割)を全額支払ったうえ、あとで自己負担限度額を超えた分が払い戻される償還払いのしくみになります。

70歳未満の患者の自己負担限度額も引き上げられます。

サラリーマンや公務員が毎月の給料から支払う保険料も、来年4月から1人あたり平均で年3万円(労使折半)値上げされます。

改悪後は、ボーナスからも月収と同じ割合で保険料を天引きする「総報酬制」を導入。年収のなかでボーナスの割合が高い人ほど大きな負担増になります。中小企業の労働者が加入する政府管掌健康保険の場合、保険料率は年収ベースでいまの7・5%から8・2%に引き上げられます。

これらの改悪によって、国民負担は年間1兆5100億円増えます。

.

.

.

アジ〜